外国人技能実習制度とは?

外国人技能実習制度は、開発途上国の若者が日本の企業で技術を学び、母国の発展に活かすことを目的とした制度です。

技能実習生は、主に師崎商工会や東海愛知経営支援協同組合のような「監理団体」を通じて企業に受け入れられます。

入国後は、受け入れ企業(実習実施者)と雇用契約を結び、実務を通じて技能習得に取り組みます。

当組合は、企業が技能実習生を受け入れる際の窓口としての役割を担い、

安心して受け入れを進めていただけるよう、在留資格の取得手続きや現地機関との連絡調整、日本語や生活マナーなどの講習実施など、受け入れに伴う各種支援を行っています。

実習生受け入れのメリット

外国人技能実習制度には、実習生・受け入れ企業

それぞれに多くのメリットがあります。

若者の受け入れによる職場環境の活性化

「技術を母国に持ち帰る」という向上心を持つ熱心な技能実習生を受け入れることで、職場全体が活性化し、既存職員にも良い刺激を与えます。

国際貢献、および国際ビジネスへの拡大

技術移転による国際貢献が可能なほか、技能実習生が帰国した後も交流を続けることで、その国への足がかりを作ることができます。

業務の安定と効率化

実習計画に基づいた技能実習を行うことで、計画的・継続的な業務の配分が可能となるほか、実習を通じて従来の工程を見直す機会が生まれ、効率化に繋げることができます。

受け入れ対象国

意欲ある若者を中心に、

主にアジア各国から受け入れが行われています。

中国

ベトナム

インドネシア

スリランカ

ネパール

中国

ベトナム

インドネシア

スリランカ

ネパール

受け入れ可能年数

職種・作業内容や技能実習生の技能習得状況等に応じ、1年~最長5年の受け入れが可能です。

師崎商工会・東海愛知経営支援協同組合は、技能実習の監査や管理体制において高い基準を満たしており、「一般監理事業」として国の認可を受けた監理団体です。そのため、第3号技能実習まで対応可能です。

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格する必要があります。

また、第3号技能実習を実施できるのは、定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体・受入企業の場合に限られます。

入国1年目

第1号技能実習

(技能等を修得)

- 技能評価試験(科目・実技)に合格

入国2・3年目

第2号技能実習

(技能等を習熟)

- 技能評価試験(実技)に合格

- 監理団体・受入企業が基準に適合

入国4・5年目

第3号技能実習

(技能等を熟達)

なお、第2号・第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は厚生労働省により定められています。

詳細は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。

受け入れ可能人数

受け入れられる技能実習生の人数には上限が定められています。

| 受入企業の 常勤職員の総数 | 受入可能人数 |

|---|---|

| 201名~300名 | 15名 |

| 101名~200名 | 10名 |

| 51名~100名 | 6名 |

| 41名~50名 | 5名 |

| 31名~40名 | 4名 |

| 30名以下 | 3名 |

- 技能実習生は、常勤職員の数に含まれません。

- 技能実習生は、下記の人数を超えることはできません。

・第1号技能実習生:常勤職員の総数

・第2号技能実習生:常勤職員の総数の2倍

・第3号技能実習生:常勤職員の総数の3倍 - 特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

- 優良な監理団体・受入企業の基準に適合した場合、受け入れ可能人数枠が拡充されます。

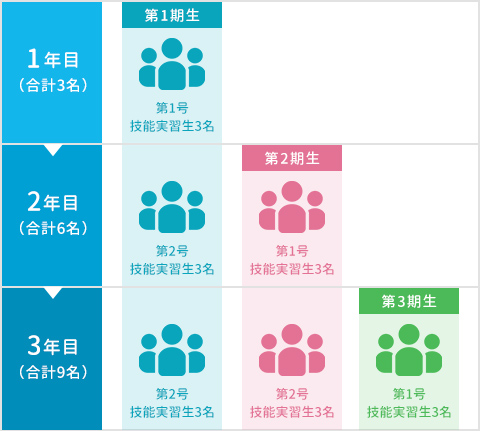

モデルケース

第2号技能実習移行対象の職種・作業で、常勤職員の総数が10名の企業の場合、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。

2年目には更に3人、3年目にはまた更に3人の受け入れが可能となります。そのため枠を最大限活用した場合、3年目には9人の技能実習生が現場に入ります。

技能実習生配属までのスケジュール

スムーズな受け入れができるよう、体制を整えておりますが、お申し込みから実際の現場配属まで、約1年の期間が必要になります。

受け入れる技能実習生の人数や職種、時期等によって現場配属までのスケジュールは変動します。ご了承ください。

入国前

入国後

約1年前

ご検討

お申し込み

約8~9ヵ月前

人材の選考

(現地面接)

約3~8ヵ月前

各種書類作成

申請作業

約2~3ヵ月前

在留資格認定

証明書発行

技能実習生入国

約1ヵ月前

配属前研修